Олег Гудачёв: «Создание музыки для театра – это отказ от привычного»

Олег Гудачёв: «Создание музыки для театра – это отказ от привычного»

С композитором Олегом Гудачёвым давно хотелось поговорить. К 31 году он успел окончить Санкт-Петербургскую консерваторию и Академию искусств имени Вагановой, основать свой ансамбль с многозначительным названием {instead} и даже стать резидентом ансамбля «Галерея актуальной музыки». В интервью журналу reMusik.org Олег рассказал о своих театральных работах, общении с Беатом Фуррером и о том, почему не хочет уехать на Запад.

– В театре Ленсовета сейчас идет спектакль «Пиковая дама» с твоей музыкой. Читаю отзывы: многие пишут, что посмотрели психоделический бред.

– Вообще, в Instagram я встречал совершенно полярные отзывы. Кому-то очень сильно зашло, а кому-то совершенно нет: это категория людей, которая никогда не примет экспериментов и поиска в искусстве, особенно если эти поиски ведутся на территории классики. Наш спектакль создан по мотивам повести Пушкина. Это не пыльная постановка, где актеры выходят в кринолинах и пафосно декламируют текст — как раз недавно видел такую на канале «Культура». Режиссер [Евгения Сафонова] условно определила жанр спектакля как психоделический комикс. Кстати, в обсуждениях «Пиковую даму» сравнивают с эстетикой фильмов Дэвида Линча или Гаспара Ноэ. И с сюрреалистическим триллером тоже.

– Да уж, фотографии впечатляют! А что с музыкой? Звучит ли в спектакле Петр Ильич?

– Сначала мы действительно хотели интерпретировать Чайковского, придумать аллюзии на оперу. Но потом все же решили от этого отказаться. Передо мной стояла сложная задача: совсем не писать свою-свою музыку. И я полностью перестроился. Взял в качестве материала разные сэмплы и музыкальные кусочки, по-разному с ними работал – накладывал, искажал, реверсировал различные слои. По стилю получилось нечто отсылающее, например, к минимал-техно. В одной из сцен звучит ремикс на музыку Шуберта. А другой слой – обработанные сэмплы из Мика Вайнио [участник группы Pan Sonic]. Еще несколько слоев – самостоятельно сгенерированный электронный и вокальный материал. И все это переплетается, перемешивается, обретает разные соотношения и ритмы.

– Напоминает диджеинг.

– Да, такой микс, мэш-ап. Например, в сцене смерти Графини один из слоев – жужжание мух, прилипших к липкой ленте (и ее резонанс, конечно). Однажды мухи атаковали меня дома, и когда, наконец, налипли, я зумом записал их предсмертные звуки, а потом наложил всякие эффекты и ревербераторы. Или такой пример. Баллада Томского превратилась в рэп-читку под сэмпл бита, который как бы «заедает» в голове Германа. Этот слой то и дело по-разному всплывает по ходу спектакля. Вот так можно конструировать историю из всего!

– Актеры охотно откликались на твои эксперименты?

– В принципе, да. Им это все привычно, раньше они работали с [Юрием] Бутусовым. Во время нашего репетиционного процесса актеры много импровизировали под свою музыку – подбирали свои треки. Думаю, их «фильтр» частично повлиял на траекторию моей работы. Еще отмечу, что актеры очень необычно интонировали текст. У Лизы в конце вообще была звуковая импровизация. Это немного напоминало современные вокальные практики.

– Другая твоя театральная работа – музыка к спектаклю «Солнечная линия» в Александринке. Перемещения героев на сцене в прямом смысле отражают дискомфорт в их семейной жизни. Как эта идея воплотилась в музыке?

– Знаешь, могу прямо рассказать, от чего мы оттолкнулись. В пьесе [Ивана] Вырыпаева есть сцена танца главных героев. И эту сцену Женя Беркович, наш режиссер, предложила сделать в тишине, из чего выросла идея о том, что все вокруг должно звучать. Чтобы в таких важных по форме моментах тишина воспринималась как музыка, которую слышат только герои. Спектакль организован очень сложно – и пространственно, и акустически. Актеры не должны смотреть друг на друга. Они пересекаются взглядами только в самом конце – но, к сожалению, так получается не всегда. Герои все время говорят с воображаемыми партнерами, и у них даже прописана эта «траектория воображаемого»: они крутятся по своим орбитам как заведенные белки – от холодильника к мойке, к другим вещам бытового пользования и так далее. И это отражено в музыке.

– Каким образом?

– Идея пространств (по сути, у нас минимум две комнаты) навела меня на мысль использовать звуки моделей бытовых приборов в необычных акустиках. Например, я прошерстил около 50 разных звуков смыва унитаза. Из холодильников победили Samsung и советская модель. Нам также хотелось, чтобы актеры сами порождали звучание, а не только читали текст под звук из колонок. Для актрисы Яны Лакобы я практически написал шумовую партитуру. В качестве «ударных» инструментов взял электронную зубную щетку (с разными степенями вибрации), подносы, крышку-гонг от кастрюли. Конечно, Яне было очень сложно – ей нужно и читать наизусть, и отыгрывать текст Вырыпаева, и воспроизводить мою схему. Но потом мы откинули партитуру, и Яна уже начала импровизировать по заданному «маршруту». В конце концов, потом стала чувствовать исполнительскую свободу. Кстати, в некоторых сценах ее партнер играет на электрогитаре – причем, как фри-импровизатор, использует электронный смычок и перегруженный гитарный фидбэк.

– А что за музыка звучит в начале? Какая-то цитата?

– Это «Ноктюрн» Фильда. Жене Беркович нужна была романтическая фортепианная музыка. Не хотелось брать что-то совсем «заезженное» типа Шопена.

– Спектакль поставлен по пьесе Ивана Вырыпаева. Что можешь сказать про драматургию, текст, с которым ты работал?

– На самом деле, текст очень музыкальный. Я его целиком расписал и понял, что он очень самодостаточен в плане ритмо-структурных вещей. Структурированы даже фразы героев, в которых можно было обнаружить свои размерности. В пьесе Вырыпаева всего два действующих лица – мужчина и женщина. У каждого есть свои текстовые кусочки, в которых я увидел какой-то абстрактный рисунок. Но вообще, эта пьеса – комедия. К сожалению, по просьбе театра из текста убрали все матерные слова, отчего он стал менее острым и смешным. А музыка, мне кажется, придала этому всему еще повышенный своеобразный нерв.

– И, наконец, в новосибирском театре «Старый дом» идет спектакль «Зулейха открывает глаза» с твоей музыкой. Для начала, читал ли ты нашумевший роман Гузель Яхиной?

– Конечно. Я всегда подробно читаю любой источник, глубоко погружаюсь в текст, сижу над ним с карандашиком. Мне показалось, что «Зулейха» – довольно специфический роман. Я бы назвал его «женский исторический».

– Действие романа происходит в далекой татарской деревне. Была ли у режиссера идея придать спектаклю национальный колорит?

– Была. Эдуард Шахов хотел тонко и ненавязчиво вплести в звуковой ряд народные татарские песни. Хотя музыкальный язык в этой постановке отнюдь не иллюстративный, а, скорее, поэтический. Очень ценной находкой для меня стала сценическая конструкция –железные рамы, напоминающие «скелет» поезда или странный железный тоннель. Захотелось придать звуковую жизнь этим декорациям, чтобы это были не просто поверхности, а огромный инструмент, внутри которого существуют актеры (каждый объект мы подзвучили датчиками). Все действия происходят только внутри этой конструкции, и любое движение героев может звучать. Например, в одной из сцен Зулейха, спрятавшись в доме своей свекрови, боится пошевелиться от страха оттого, что ее засекут. Она крадется и каждый ее шаг и шорох образует элемент аудиальной партитуры. Кстати, нам очень помогала хореограф Алина Мустаева: она показывала актерам как должны быть связаны музыка и движения в звучащей сценической конструкции.

– Это уже твоя третья работа на крупных российских площадках. Чем для тебя важен и полезен этот опыт?

– Во-первых, для меня это вынужденное, но счастливое «искривление» композиторского пути. Ты не просто варишься в своей композиторской кухне, ты полностью погружаешься в неизвестное, искажаешь свой звуковой материал и подходы к нему. Создание музыки для театра – отказ от привычного. Например, в «Пиковой» я впервые так глубоко исследовал звуковой синтез. И купил, наконец, аналоговый синтезатор, о котором давно мечтал. Во-вторых, каждая такая работа – это крутое взаимодействие с командой, с мощными индивидуальностями.

– Ты участвовал в инклюзивном проекте музея «Гараж» и парка «Новая Голландия», где люди с инвалидностью учились танцевать. Наверное, психологически тебе было очень тяжело?

– Да. Проект, о котором ты говоришь – трехдневная танцевальная лаборатория Inside Out хореографа Филиппа Ченнелса и его компании Dance Integrated Australia. Я пришел к ним как такой композитор, который сейчас типа должен замутить нечто авторское и крутое. Но когда ты попадаешь в ту особую атмосферу, то оказываешься совершенно обезоружен. Ты не можешь диктовать им какие-либо правила и навязывать свой композиторский взгляд. Единственная задача – сделать так, чтобы этим людям было комфортно и радостно существовать, двигаться, взаимодействовать под твою музыку. В принципе, я не мог ничего заранее подготовить, совершенно не знал, как это будет все происходить. Поэтому я прямо на месте сидел целыми днями с ноутбуком и создавал звук в режиме онлайн. Получилось местами нечто вроде разреженного эмбиента. В этом проекте мои амбиции отошли на задний план. Произошел полный отказ от творческого эгоизма.

– Оказывается, в нашей стране уже три года существует Ассоциация деятелей инклюзивного искусства «АСДИИСК». Она помогает людям с ограниченными физическими возможностями проявить себя в творчестве. В Петербурге, насколько я знаю, примерно этим же занимается центр «Антон тут рядом». А ты знаешь какие-нибудь подобные примеры в композиторском сообществе?

– Помню, что пару лет назад в Александринке был такой проект. Его курировал [композитор] Александр Маноцков, который пригласил Алексея Сысоева и Владимира Горлинского. Они играли партитуры Вульфа и Ла Монте Янга вместе с инвалидами. Я был на одной из этих практик. Сильнейшее впечатление.

– Они импровизировали?

– Ну да, извлекали и организовали звуки теми же самыми способами, как и тогда на своих авторских практиках. В принципе, такой род музицирования совершенно не требует консерваторского образования и знания музыкальной грамоты. Поэтому люди с физическими ограничениями чувствовали там себя достаточно свободно, получали позитивный и вдохновляющий творческий опыт. Думаю, и сами композиторы были невероятно рады взаимодействовать вместе со всеми в таком необычном ансамбле.

– Ты участвовал в мастер-классах Петера Аблингера, Беата Фуррера, Хаи Черновин, Рафаэля Сендо, Дмитрия Курляндского, Сантьяго Томас Диез Фишера, Колина Роша, Оскара Бьянки, Владимира Тарнопольского, Светланы Лавровой, Владимира Горлинского, Сергея Невского, Сергея Слонимского, Бориса Филановского. Список довольно внушительный. Расскажи, как свела судьба тебя, скажем, со Слонимским и Филановским.

– К Слонимскому я поступал в Санкт-Петербургскую консерваторию и проучился у него полтора года. А к Филановскому мы с ребятами стайкой ездили домой. Боря для нас, первокурсников, был «островком свободы»: великодушно принимал у себя, рассказывал про Шелси, показывал различные партитуры. К Филановскому и к Светлане Лавровой (моей первой учительнице по композиции и позже научному руководителю в аспирантуре) тогда приходили все, кому в консерватории не хватало чего-то свежего.

– Тебе не кажется, что интенсивное участие композиторов в различных конкурсах, мастер-классах, лабораториях сейчас все больше напоминает лишь попытку засветиться и завести контакты?

– Не знаю. Каждый решает сам за себя. Для меня все перечисленное было суперполезным опытом. В 2015 году я впервые участвовал в Академии молодых композиторов в городе Чайковский. Отправил тогда свои карандашом нацарапанные ноты и меня пригласили как студента. Я был такой нежный и хрупкий, еще совсем не встал творчески на ноги, никуда не ездил и почти никому толком не показывал свои опусы. А тут оказался на равных с такими мэтрами как Беат Фуррер, Петер Аблингер и Рафаэль Сендо. Ты не представляешь, какие это были ощущения!

– Я слышала, Фуррер проводит занятия в виде диалога и бесед на различные общекультурные темы.

– Ну да. У нас была, если можно так выразиться, «встреча коллег». Это не напоминало консерваторские занятия. Все происходило наравне. И в тот момент ты остро чувствуешь, что это не какая-то другая планета, а Фуррер, Аблингер – такие же ищущие, сомневающиеся люди, как и ты. И это сильно снимает многие комплексы, порожденные изоляцией. Для меня такие лаборатории посвящены в большей степени коммуникации, знакомствам. Там нужно впитывать все окружающее, заряжаться. Словом, Академия стала для меня большим творческим импульсом, на запале от которого я продолжил развиваться в следующие годы.

– Многие молодые композиторы мечтают уехать на Запад и там создавать музыку. Однажды мы об этом беседовали с [композитором] Олегом Пайбердиным. Он прямо сказал, что такое «бегство» – абсолютная утопия. Реализоваться там можно в двух случаях: если работаешь по гранту или учишься у известного профессора. Ты согласен с ним?

– Мне сложно говорить про Запад, я там почти не был. Насколько я понимаю, композитор в России может жить только на театральную работу. Или работать не совсем по специальности. Но какая бы глубокая задача не стояла перед композитором в театре, он там не хозяин своего звукового мира. Самостоятельное творчество композитора не востребовано и институционально совершенно не поддерживается государством. В российском реестре даже нет такой профессии! Вот молодой автор бесплатно написал пьесу, выложил ее запись в Facebook. В лучшем случае – получит лайк под своим постом от друзей. Конечно, могут сложиться звезды: кто-то заинтересуется и по душевной доброте пригласит поучаствовать этого композитора в каком-нибудь концерте. И это бесценно! Но в большинстве случаев мотивация сочинять пьесу питается исключительно за счет самого процесса сочинения. А на Западе у тебя есть все – институциональная поддержка, заказы, гранты, зарплата…Все, что угодно, лишь бы ты развивался.

– А ты бы уехал туда? Ну так, если помечтать.

– Именно мечты туда переехать у меня нет. Я бы хотел выбраться на какой-нибудь европейский фестиваль современной музыки, окунуться в культурную атмосферу других городов. Я очень привязан к своему инструментарию, дому, семье. Мне нравится создавать музыку и жить в Питере. Очень многие мои друзья и коллеги иммигрировали. Не хочу, чтобы здесь вообще никого не осталось.

Досье

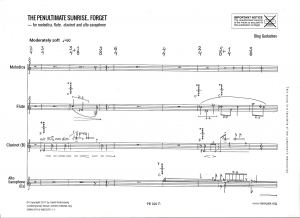

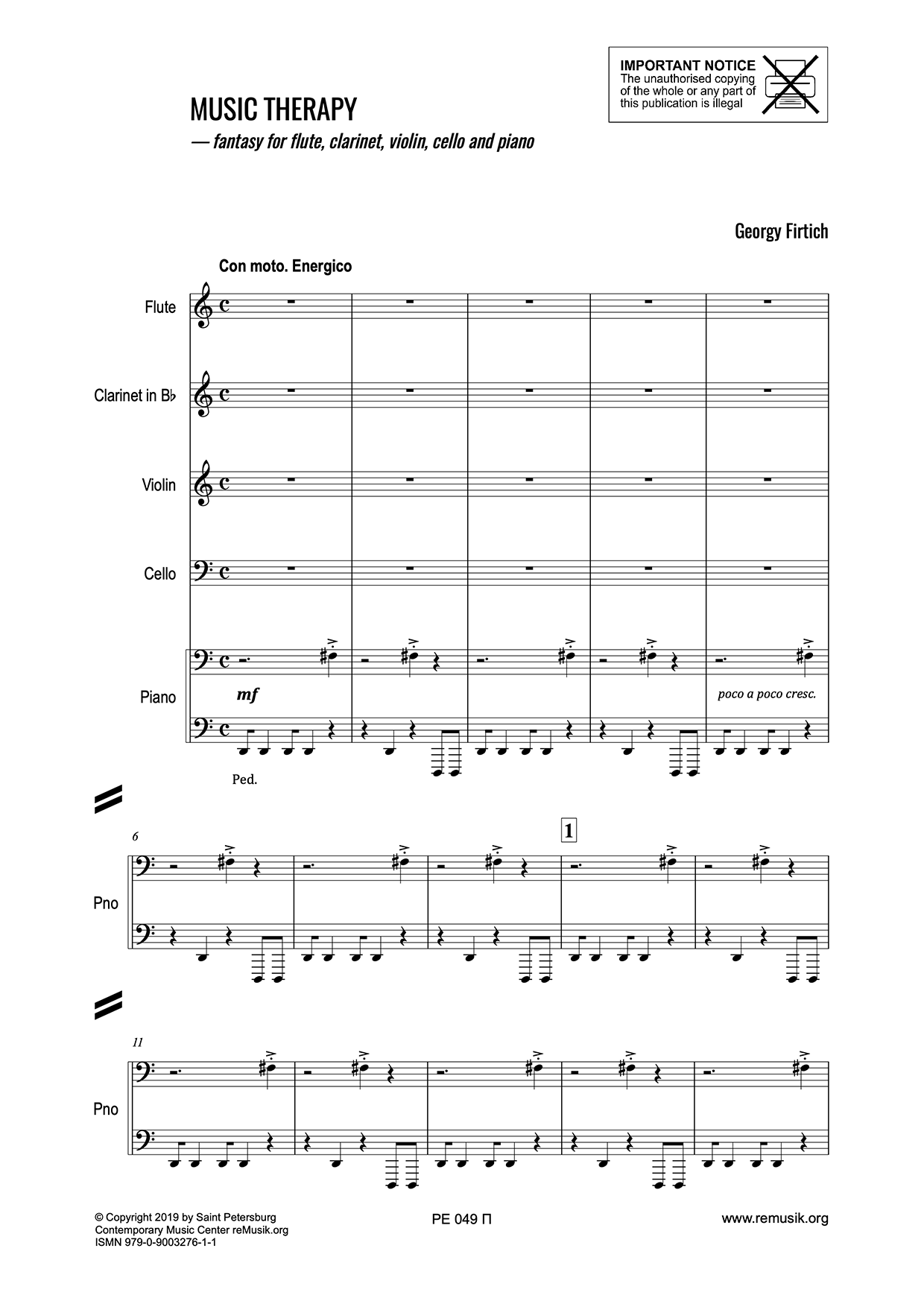

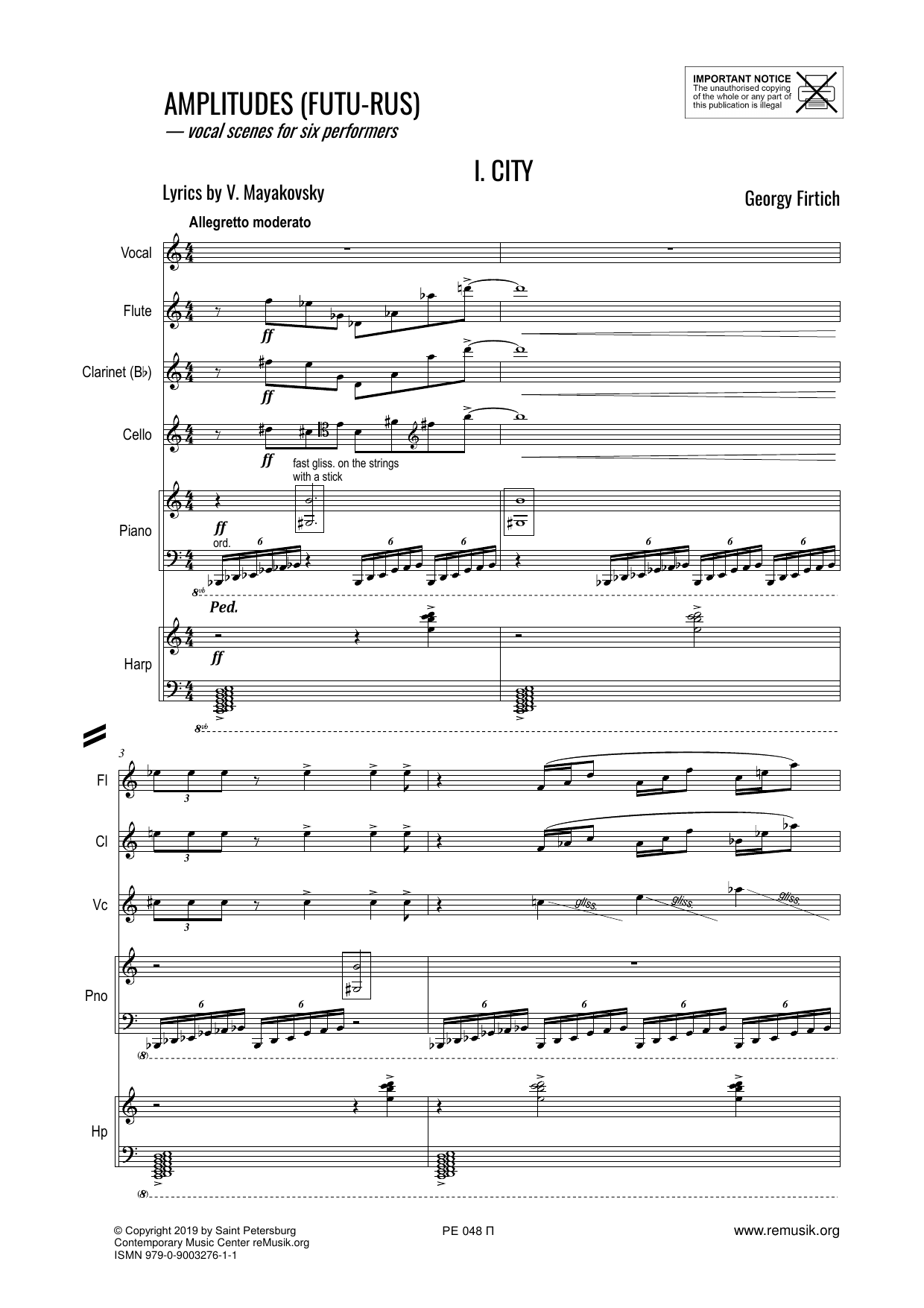

Олег Гудачёв – композитор, музыкант (кларнет, саксофон) и импровизатор-мультиинструменталист. Сооснователь, артист и художественный руководитель {instead} ensemble.

Родился в 1988 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности «Композиция» (2014) и аспирантуру Академии русского балета им. А. Я. Вагановой по специальности «Искусствоведение» (2018). Студент Пятой и Восьмой международных академий молодых композиторов в городе Чайковском, участник форума «Музыка настоящего» (ГЭЗ-21), театральной лаборатории «Город АРТ-подготовка», фестивалей «Другое пространство», reMusik.org, «Звуковые пути», «Мир звука», «ПроТоАрт», «Spina!Fest». Стипендиат Союза композиторов России. Композитор-резидент ГАМ-Ансамбля в 2019 году.